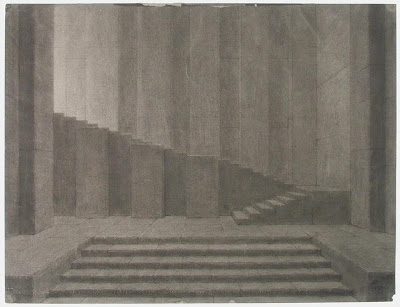

Tra i disegni di

scenografia più suggestivi per un architetto ci sono senz’altro quelli di Adolphe

Appia. Mostrano spazi di grande serenità, costituiti da pochi elementi

semplici: pilastri squadrati e disposti in sequenza, scale in pietra che risalgono

per piani senza diventare mai troppo ripide. Suggeriscono l’idea di un

movimento pacato, rituale, e guidano lo sguardo oltre l’inquadratura, in uno

spazio che non è dato vedere ma che l’immaginazione, a partire dallo scorcio

che gli è concesso osservare, continua a figurarsi per intero, con le stesse

armonie pacate, segnato da una materia altrettanto solida, da una luce

altrettanto precisa. Una luce che è quasi densa, atmosferica, il più delle

volte crepuscolare, e traccia ombre nettissime e allungate, mai cupe, tenui,

quasi trasparenti. Guardando quei disegni, senza conoscerne la storia e l’origine,

si penserebbe a vedute di architetture arcaiche, rovine esistenti e conosciute,

non ai bozzetti per una scena teatrale.

Appia è stato per

il teatro una personalità decisiva: il ruolo che gli affidano le storie è

quello del grande rinnovatore, di chi ha cambiato l’idea della messa in scena

dopo secoli di tradizione attoriale. E lo ha fatto a partire dai suoi disegni e

dalle pagine dei suoi scritti, da un punto di osservazione eccentrico rispetto

alla realtà e alla pratica dei teatri, degli allestimenti concreti che riuscì a

realizzare poche volte e molto tardi nella sua vita. A volte, parlando di Appia,

gli storici costruiscono un parallelo tra teatro e pittura e parlano degli

impressionisti: non lo fanno per lo stile dei suoi bozzetti, ma per la rottura

che i suoi lavori segnano per il teatro, paragonabile alla rivoluzione compiuta

da Monet e dai suoi compagni. C’è anche chi si riferisce a Cezanne, a Van Gogh:

e neppure questo è un accostamento per via di forme o di stile, è invece un’affinità

spirituale più alta, più profonda, quella che lega chi è destinato a svolgere un ruolo

decisivo ma vive ai margini della cultura che dovrà condizionare; di chi soffre per tale

condizione e vive la propria arte insieme con un malessere radicato dal quale

non riesce a separarla.

Le vedute

architettoniche di Appia, così affascinanti per noi, hanno avuto un’influenza profondissima

nel teatro del Novecento, da Gordon Craig a Svoboda. Sono state la prima

palpabile testimonianza di un’idea di teatro come opera d’arte e non più, soltanto,

come mestiere, come semplice imitazione naturalistica, più o meno riuscito trompe l’oeil. Nei disegni di Appia l’evocazione

non nasce dall’affollamento di dettagli particolari, ma da una rinuncia, dalla

determinazione a non voler ripetere meccanicamente ciò a cui si tende, a cui si

rimanda. Una rinuncia, una riduzione: quanto meglio si riesce a contenere, a

rendere concisi i segni, l’insieme degli oggetti sulla scena, tanto più

potente sarà l’evocazione, tanto maggiore sarà la forza intrinseca della

composizione, l’autonomia e la coerenza dell’opera, del teatro come atto poetico pieno ed autonomo.

I testi di

Appia, nella loro traduzione italiana (curata da Ferruccio Marotti), sono disponibili

in rete. Questo è il link per scaricarli in pdf:

Una bella introduzione racconta la vita dell’autore e descrive i temi

principali dei suoi scritti.

Nessun commento:

Posta un commento